Bäume

Bäume sind ausdauernde und verholzende Pflanzen, die eine dominierende Sprossachse (Stamm) ausbilden. Durch das sekundäre Dickenwachstum (Wachstum in die Breite) nehmen sie auch an Umfang zu. Sie bestehen aus Wurzel, Stamm und Krone.

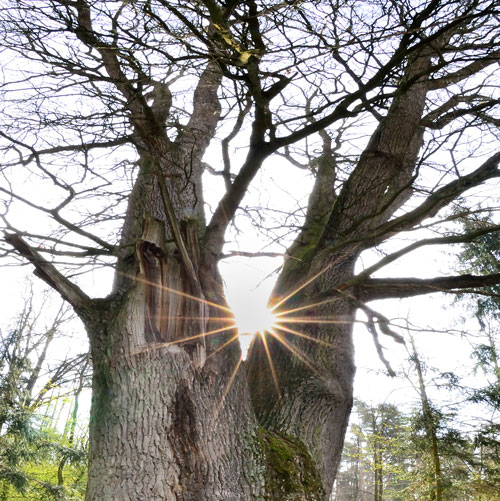

Bergahorn

Der Bergahorn (Acer pseudoplatanus) kann bis zu 35 m hoch werden. Er blüht im April und Mai und hat flügelförmige Früchte, die wie kleine Propeller fliegen. Die sommergrünen Blätter sind fünf-lappig.

Wie der Name schon sagt, kommt der Bergahorn in mittleren und höheren Lagen vor, also im Bergwald. Der Baum ist tolerant gegen Einschotterung. Sein Holz wird im Musikinstrumentenbau verwendet.

Edelkastanien

Kraftvoller Baum und anspruchsvolle Diva unserer Wälder, weitgereist und schon von den Römern hochgeschätzt, ihre Früchte sind heute schmackhafte herbstliche Delikatesse und waren früher lebensrettendes „Notbrot“. Die Edelkastanie, ein Wunderwuzzi!

Die Nüsse haben´s in sich – und nicht nur die!

Ursprünglich aus Kleinasien und mit den Römern bis in unsere Breiten nordwärts gereist, konnte sich die Edelkastanie in klimamilden Lagen in unseren Laubmischwäldern ansiedeln. Sie gehört mit ihren Schwesternarten, der Eiche und der Buche, zu den mächtigsten Laubbäumen unserer heimischen Wälder. Was den Standort betrifft, ist die exotische Diva äußerst anspruchsvoll. Warm muss es sein, wo sie gedeiht, und gleichzeitig feucht genug. Spätfröste oder Dauerregen zur Blütezeit – nein danke! Mit ähnlichen Vorlieben wie der Weinstock harmonieren die beiden Gehölze somit nicht nur kulinarisch in Form von „Sturm und Maroni“. Und was essen wir hier eigentlich, wenn wir von Maroni oder Kestn, wie die Früchte der Edelkastanie auch genannt werden, reden? Botanisch gesehen handelt es sich hierbei um Nussfrüchte mit dicken Speicher-Keimblättern. Bis zu drei Nüsse werden von einem stacheligen Fruchtbecher umschlossen, der sich bei Fruchtreife durch einen Austrocknungsmechanismus öffnet. Reich an Stärke, hochwertigem Eiweiß, wichtigen Mineralstoffen und Spurenelementen sowie Vitaminen können sich sowohl der Nähr- als auch der Heilwert der Maroni sehen lassen. Sie sind gekocht oder gebraten magenfreundlich und sorgen für eine gute Verdauung. Sie wirken blutbildend und antiseptisch, außerdem stark stopfend, sind also Heilnahrung bei Durchfall, aber auch bei Hauterkrankungen und allgemeiner Schwäche. Auch für DiabetikerInnen sind sie aufgrund der fehlenden Glucose und Fructose sehr gut verträglich. Neben ihren geschmacklichen Vorzügen bringt die Edelkastanie auch ein sehr wertvolles Holz hervor. Es ist extrem widerstandsfähig und haltbarer als Eichenholz. Unter Wasser ist Kastanienholz eines der dauerhaftesten Hölzer und dadurch im Wasser- und Schiffsbau sehr begehrt.

Gut Ding braucht Weile

Nicht nur wir Menschen erfreuen uns an den Produkten, welche die Edelkastanie zur Verfügung stellt. Wenn die Kastanienbäume zwischen Mai und Juni erblühen, lockt der intensive Blütenduft zahlreiche Insekten an. Sieht man sich die Blüten genauer an, lassen sich rasch zwei unterschiedliche Formen erkennen. Die Edelkastanie bildet nämlich männliche und weibliche Blüten in getrennten Teilblütenständen („Kätzchen“) aus. Die männlichen Blüten sind leicht an den zahlreichen, lang abstehenden Staubbeuteln zu erkennen, die weiblichen hingegen sind unscheinbarer. Die Blüten, besonders die männlichen, werden von Bienen und Käfern besucht. Ihre reiche Pollen- und Nektarproduktion ist unter anderem für die Honigbienen von großer Bedeutung. Hier finden sie große Mengen an Pollen und Nektar, der sowohl in den Blüten selbst, als auch zusätzlich in sogenannten extrafloralen Nektarien, also Nektardrüsen, die außerhalb der Blüten in den Blattachseln sitzen, angeboten wird. Bis Kastanienbäume das erste Mal in ihrem Leben blühen, vergeht viel Zeit. Zumindest 20-30 Jahre alt sind sie, wenn sie ihre ersten Blüten und Früchte hervorbringen. Früher durften Menschen, die keinen eigenen Grund besaßen, auf öffentlichem Boden Edelkastanien für den Eigengebrauch pflanzen. Durch die lange Entwicklungszeit der Bäume profitierten jedoch oft erst die nächsten Generationen von deren Früchten. Aus diesen dunklen Zeiten stammt auch die Tradition des Maronibraters. Heute bemüht sich die Pflanzenzüchtung um die Entwicklung von Sorten, die schon in jüngeren Jahren fruchten, um die Edelkastanie für den Kulturanbau effizienter nutzen zu können. Trotz aller Beliebtheit ist der Glanz unserer Diva nicht ungetrübt: Ein parasitischer Pilz, Cryphonectria parasitica, treibt sein Unwesen unter den Edelkastanien unserer Wälder. Aus Asien in den 1960er-Jahren bis Österreich verschleppt, ist der Kastanienrindenkrebs in unseren Breiten die gefährlichste Krankheit für die Edelkastanie. Über kleine Wunden gelangt der Pilz in die Bäume, wächst in ihre Leitgefäße ein und zerstört das Gewebe. Dadurch können die darüber liegenden Astabschnitte nicht mehr versorgt werden und sie sterben ab. Das kann bis hin zum Tod des ganzen Baumes führen. Oft hilft nur ein starker und großzügiger Rückschnitt der befallenen Äste und Stämme.

Eibe

Die Eibe (Taxus baccata) ist ein langsam wachsender, kleiner bis mittelgroßer Baum mit eiförmigem bis kugeligem Wuchs. Sie wächst häufig bereits von der Basis an mehrstämmig und gedeiht gut auf frischen, tiefgründigen, feuchten, aber durchlässigen Böden. Die Eibe unterscheidet sich von allen anderen Nadelgehölzen vor allem durch das Fehlen von Harzkanälen. Ursprünglich war die Eibe in ganz Europa weit verbreitet. Da ihr Holz aber für den Bau von Bögen und Armbrüsten sehr begehrt war, wurde sie stellenweise sogar ausgerottet. Heute sind Eiben geschützt und es gibt wieder Überlegungen, diese interessante Baumart gezielt in Waldbaukonzepte einzubauen.

Unvergleichlich regenerationsfähig

Das Regenerationsvermögen der Eibe ist im Vergleich zu allen anderen heimischen Nadelbäumen am stärksten ausgeprägt. Einerseits besitzt sie als einzige Nadelbaumart die Fähigkeit, aus dem Stock auszuschlagen, andererseits schafft sie es durch ihre sehr gute Wundheilung, auch große Schäden zu überstehen.

Resistent, hart und tolerant

Die Eibe kann ähnlich hohe relative Wasserverluste ertragen wie die Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris). Beide besitzen annähernd gleich hohe absolute Wasserreserven, weshalb sie Wasserverluste sehr gut überstehen können. Eine weitere Fähigkeit, welche die Eibe vor dem Austrocknen schützt, ist das schnelle Schließen der Spaltöffnungen bzw. „Poren“ der Pflanze, die den Gasaustausch regulieren. Durch die verminderte Transpiration und die Erhöhung der Zellsaftkonzentration im Winter ist die Eibe sehr frosthart. Sie braucht jedoch ausreichend Vorbereitungszeit auf die Kälteeinwirkung, um ihre Zellsaftkonzentration entsprechen zu steigern. Kritisch wir es nur bei sehr plötzlichem oder extremem Frost (unter -20° C). Die Baumart gilt weiters auch als ausgesprochen schattentolerant. Sie ist in der Lage, auch völlig überschirmt im Nebenbestand zu überleben und verträgt – im Vergleich zu den klassischen Schattenbaumartenwie Tanne und Buche – deutlich mehr Beschattung. Zum Beispiel im Naturpark Karwendel haben sich gewaltige, uralte Exemplare erhalten, deren Nachkommen noch viele Generationen im Naturpark überdauern sollen. Dazu werden die Früchte besammelt und kräftige Jungpflanzen herangezogen.

Giftig ist immer relativ

Fast alle Teile der Eibe, insbesondere die Nadeln und die Samen sind giftig. Nur der rote, für die Anlockung samenverbreitender Vögel zuständige Samenmantel ist frei von Giftstoffen. Auf Pferde wirkt das Eibengift durch Atem und Herzlähmung rasch tödlich, nicht dagegen auf Wiederkäuer wie Schafe und Ziegen, aber auch Rehe und Hirsche. Die Eibe wird vom Reh und Rotwild gerne als Verbisspflanze angenommen ohne nachteilige Folgen für diese Tiere, sehr wohl aber für die Pflanze selbst. Wegen der hohen Wilddichten in Österreich gibt es nämlich nur wenige Bereiche, an denen sich die Eibe natürlich verjüngen kann. Jeder Waldeigentümer kann dies leicht selbst überprüfen, in dem er unter Früchte tragenden Eiben einen VerbissKontrollzaun anlegt. In LangzeitVersuchsanlagen hinter Zaun stellt sich im Laufe der Zeit unerwartet viel Eibe ein. Man nimmt daher an, dass die Eibe eigentlich eine viel bedeutendere Rolle in Waldökosystemen spielen würde, als bisher bekannt ist.

Mehr Eiben in den Wald

Man kann die Eibe erhalten, indem man bestehende Restindividuen fördert und ihre Verjüngung schützt. Vorsicht, die Eibe verträgt als extreme Schattenbaumart keine plötzliche Freistellung! Bei der Wiederausbringung durch Pflanzung in Gruppen sollen entweder Wildlinge aus Waldbeständen oder aus gesicherter Herkunft verwendet werden. Normales Baumschulmaterial ist für die Ausbringung in Parks und Gartenanlagen bestimmt, züchterisch verändert und für die Ausbringung im Wald ungeeignet. Außerdem ist ein Verbiss-Schutz unerlässlich.

Hainbuche

Die Hainbuche (Carpinus betulus) ist ein sommergrüner Laubbaum, der bis 25 m hoch werden und einen Stammdurchmesser von rund 1 m erreichen kann. Junge Bäume haben eher senkrechte Äste, mit dem Alter biegen sich diese in die Horizontale um. Die Krone des Baumes ist dicht und breit-oval. Das Höchstalter beträgt ca. 150 Jahre.

Die Blätter sind dunkelgrün, 4 – 10 cm lang, eiförmig und am Ende meist zugespitzt. Sie stehen wechselständig. Die ausgeprägten Blattadern geben den Blättern das Aussehen, als wären sie gefaltet. Der Blattrand ist doppelt gesägt. Die Blätter hängen teilweise braun bis zum Frühjahr an den Zweigen.

Hainbuchen haben männliche und weibliche Blüten. Die männlichen sind als 4 – 6 cm lange, gelbgrüne Kätzchen ausgebildet. Die weiblichen sind haarig, anfangs grün, dann hellbraun, 2 – 4 cm lang und ebenfalls als Kätzchen ausgebildet. Die Blütezeit ist im April und Mai, die Bestäubung erfolgt durch den Wind. Die Früchte sind kleine Nüsse, die dreilappige, flügelartige Vorblätter besitzen. Die Reifezeit ist im August und September, die Früchte lösen sich aber erst während der Wintermonate ab und werden durch den Wind verbreitet.

Hainbuchen sind Halbschatten- bis Schattenpflanzen. Sie sind Mäßigwarme- bis Wärmezeiger. Die größte Verbreitung haben sie in Mitteleuropa, wo sie in Höhen von 700 – 1.000 m vorkommen. Die Namen Hainbuche bzw. Hagebuche leiten sich aus dem Althochdeutschen ab. Hag bedeutet Hecke oder Einzäunung und bezieht sich auf die Schnittfähigkeit des Baumes. Hain bedeutet kleiner Wald und soll verdeutlichen, dass Hainbuchen auch auf freiem Feld kleinere Wälder/Haine bilden können. Wirtschaftlich ist die Hainbuche heute eher von geringer Bedeutung. Ihr Holz wird zur Herstellung von Parkett und bestimmten Werkzeugen verwendet, außerdem ist es ein gutes Brennholz. In Gärten wird sie gerne als Hecke gepflanzt, da sie Schnitt sehr gut verträgt.

Hirschbrine

Imposante Obstbaumriesen, ihrer kulinarischen Werte hoch geschätzt – auch wenn sie mit ihrem Prädikat der „geschützten Ursprungsbezeichnung“ EU-Luft schnuppern darf, bleibt die Hirschbirne ein steirisches Original von der Wurzel bis zum Kerngehäuse ihrer g´schmackigen Früchte.

Gut Ding braucht Weile

Ein erster Biss in ihre süß duftenden Früchte lässt oft Gesichter lustige Grimassen schneiden – die adstringierende Wirkung ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Die Hirschbirne ist mit ihren herb-aromatischen Früchten eine Mostbirnensorte, die sich durch einen hohen Gerbstoffgehalt auszeichnet. Anders als die meisten Kultur-Birnensorten stammt sie von der Schnee-Birne ab, einer Birnenart die ursprünglich im südlichen Mitteleuropa und in Kleinasien beheimatet war. Die Sorte entstand vermutlich als Zufallssämling um 1800 und ist sowohl historisch als auch heute noch ausschließlich in der Oststeiermark insbesondere im Naturpark Pöllauer Tal und der Buckligen Welt verbreitet.

Hirschbirnbäume können sehr alt werden. Das Alter der aktuell mächtigsten lebenden Bäume wird auf rund 200 Jahre geschätzt. Traditionell werden die Bäume auch heute noch in Streuobstwiesen und Baumreihen kultiviert. Zur Blütezeit Anfang Mai verwandeln sich die mächtigen Baumkronen in weiße Blütenwolken, die Dank der Frostunempfindlichkeit der Blüten auch überraschende Kälteeinbrüche unbeschadet überstehen können. Mit der Fruchtreife lässt sich die Hirschbirne viel Zeit. Erst später im Herbst, wenn in den Obstplantagen und Spalierreihen bereits wieder Ruhe nach dem Erntestress eingekehrt ist, kommt die Zeit der kleinen, rundlichen Hirschbirnen.

Oststeirerin mit Potenzial

Die Pöllauer Hirschbirne g.U. hat es geschafft, als regionale Besonderheit bis in internationale Kreise der Europäischen Union vorzudringen und findet sich hier in illustrer Gesellschaft mit anderen namhaften kulinarischen Größen mit verordnetem EU-Herkunftsschutz (g.U. = „geschützter Ursprungsbezeichnung“) wieder, wie der „Wachauer Marille“, der „Steirischen Käferbohne“ aber auch italienischen Schmankerln wie dem „Grana Padano“ und dem „Prosciutto di San Daniele“. So bemerkenswert und besonders die kleinräumige Verbreitung der Hirschbirne auch ist, hat dies jedoch auch Schattenseiten, die sich aktuell in einer Überalterung der Bestände und einem starken Rückgang der Zahl der Hirschbirnbäume äußern.

Dies stellt große Herausforderungen an die regionalen Bäuerinnen und Bauern, die bemüht sind, die Baumbestände zu sichern, was nur durch Nachpflanzen junger Bäume erreicht werden kann. Die Nutzung der Hirschbirnen erfolgt auf mannigfaltige, sowohl traditioneller als auch modern-innovativer Weise, beispielsweise zu Saft, Most, Essig, Spirituosen, Kletzen (=gedörrte Birnen) oder Fruchtaufstriche und findet Eingang in zahlreiche kreative Gerichte. Und wer sich schließlich noch fragt, wie die Birne eigentlich zu ihrem „Hirsch“ im Namen kam, erfährt nun vielleicht ein kleines „Aha!-Erlebnis“. Tatsächlich leitet sich ihr Name vom mundartlichen „Hirscht“ oder „Hiascht“ für „Herbst“ ab und weist damit auf die späte Reifezeit der Birne hin.

Mehlbeere

Wenn man den Namen Gewöhnliche Mehlbeere (Sorbus aria) liest oder sich schon ein wenig mit der Gehölzart beschäftigt hat, so könnte man meinen, dieser bezieht sich auf die mehlweiße Unterseite der Blätter oder auf die mehlige Konsistenz der Früchte. Weit gefehlt, denn dieses heimische Gehölz verdankt seinen Namen der Tatsache, dass die getrockneten und gemahlenen Früchte früher als Mehlersatz verwendet wurden.

Sonnenanbeterin

Die als anspruchslos geltende Mehlbeere ist vorwiegend auf sommerwarmen, trockenen Standorten zu finden. Sonnig trockene Hänge und kalkhaltige Felsstandorte besiedelt sie ebenso wie lichte Laubmischwälder und wärmegetönte Gebüsche. Sie wächst auf den Hängen der Hundsheimer Berge ganz im Osten Österreichs bis in mittlere Lagen im Tiroler Karwendel und ist in den Alpen wie am Dießbachstausee im Naturpark Weißbach in Höhen um die 1.500 Meter zu finden. Dabei wächst die Mehlbeere strauch- oder baumförmig mit rundlicher Krone. Sie erreicht in Gunstlagen 12 Meter Höhe während sie an ihrer subalpinen Verbreitungsgrenze oft-mals auch Kleinformen mit nur wenigen Metern Höhe ausbildet.

Glänzend, wollig, filzig

Die ledrigen Laubblätter zeigen eine dunkelgrün glänzende Oberseite und die charakteristische, dicht grau- bis weißfilzige Unterseite. Nur die jungen Blätter sind auch an der Oberseite wollig behaart. Wenn Wind in die Krone fährt und die Blätter bewegt, ist die Mehlbeere bereits von weitem an ihren blendend weißen Blattunterseiten zu erkennen. Im Herbst färben sich die Blätter oft in wunderbaren Gold- und Orangetönen.

Weiße Blütenbracht im Mai

Im Wonnemonat Mai erblühen die aufrecht stehenden, endständigen Schirmrispen der Mehlbeere, die aus jeweils 25 bis 40 cremeweißen Einzelblüten zusammengesetzt sind. Schön fürs Auge aber auch eine Freude für die Nase, denn die nektarreichen Blütenstände duften angenehm.

Kleine, rote „Äpfelchen“

Ab September reifen die apfelförmigen Früchte der Mehlbeere in leuchtendem Hellrot. Sie tragen jeweils ein kleines „Kelchkrönchen“ und haben winzige Poren auf der Fruchthaut, die den Eindruck einer bereiften Oberfläche vermitteln. Die Früchte können theoretisch roh gegessen werden, was aber vor allem bei größeren Mengen zu Magenverstimmungen führen kann. Wenn man sie kocht, ist man jedenfalls auf der verträglichen Seite. Dabei sei zugegeben, dass die Früchte zwar süßlich, aber im Großen und Ganzen doch ein wenig saftarm sind und mehlig schmecken. Als Vogelfutter sind sie heiß begehrt, auch deshalb, weil sie im Herbst noch lange an den Bäumen hängen bleiben. Und weil die Mehlbeeren wunderschönes Laub und eindrucksvolle Blüten haben, gut riechen und mit feiner Herbstfärbung aufwarten, werden sie in den nächsten Jahren als Nachkommen der Mutterpflanzen vom Dießbachstausee ihren Weg in die Gärten der Naturparkgemeinden finden.

Rotbuche

Die Rotbuche (Fagus sylvatica) wächst als sommergrüner Baum und kann Wuchshöhen von bis zu 35 m erreichen. Der Namensteil „Rot“ bezieht sich auf die leicht rötliche Färbung des Holzes. Die Rinde ist meist hellgrau mit sichtbaren Narben bereits abgefallener Zweige.

Der häufigste Baum im Wienerwald ist die Rotbuche; sie wird auch als Mutter des Waldes bezeichnet. Dieser Baum ist in der Jugend relativ schattentolerant, im Alter benötigt er jedoch mehr Licht.

Die Früchte sind dreikantige Nüsse, die Bucheckern genannt werden, essbar sind und sehr aromatisch schmecken. Das Holz wird für Parkettböden, im Möbelbau und als Brennholz verwendet.

Schwarzföhre

Die Schwarzföhre (Pinus nigra austriaca) wird zwischen 20 und 50 m hoch und kann ein Alter von 800 Jahren erreichen. Aufgrund der Ausbildung einer schirmförmigen Krone wird die Schwarzföhre auch Schirmföhre genannt. Die schuppige Rinde hat eine schwarzgraue Färbung und auch die Zapfen sind innen schwarz gefärbt. An den ersten warmen Februar- oder Märztagen kann man im Wald das Knacken der aufspringenden Zapfen hören und die ausfliegenden Samen sehen.

Der Nadelbaum mag trockene, warme Wälder und Felsen. Die Keimlinge sind sehr lichtbedürftig. Die Schwarzföhre siedelt sich daher vielfach in Karstgebieten an und ist im allgemeinen sehr anspruchslos. Der Baum wurde besonders zur Harzgewinnung angebaut. Auch wird das Holz gerne für Theaterbühnen eingesetzt, da es nicht knarrt.

Stieleiche

Stieleichen (Quercus robur) werden zwischen 20 und 40 m hoch und erreichen einen Stammdurchmesser von bis zu 3 m. Durchschnittlich werden sie 500 bis 1000 Jahre alt, es gibt aber vereinzelt auch ältere Exemplare. Die Früchte, genannt Eicheln, sitzen zu 3 bis 5 Stück auf bis zu 4 cm langen Stielen, der die Stieleiche ihren Namen verdankt. Die Bäume sind lichtbedürftig und daher besonders an Waldrändern zu finden.

Die Eicheln dienten als Tiernahrung; besonders Schweine wurden in die Eichenwälder getrieben und gemästet. Das Holz wird gerne für Parkettböden, Furniere oder als Brennholz verwendet.

Vogelbeere

Der Vogelbeere-Baum (Sorbus aucuparia) kann bis zu 20 m hoch werden und blüht Ende Mai. Im September werden die roten Früchte geerntet, die in Rispen eng zusammen sitzen. Die Blätter sind gefiedert und erinnern an die Blätter der Esche, woher auch der Name Eberesche kommt.

Die Früchte enthalten viel Vitamin C und werden für Marmeladen und Schnäpse verwendet, außerdem dienen sie vielen Tieren als Nahrung. Das Holz wird aufgrund der schönen Maserung gerne bei Drechselarbeiten gebraucht.

Wachauer Marille

Der Baum wird 6 – 10 m hoch und blüht von Anfang bis Mitte April weiß. Die kugeligen hellgelb bis orangerot gefärbten Steinfrüchte reifen von Mitte bis Ende Juli und besitzen einen Durchmesser von 4 – 8 cm. Von der Marille wird die Frucht nicht nur als Obst genutzt, sondern es werden auch Marmeladen, Schnaps, Säfte und Seife erzeugt.

Wachauer Marille (Prunus armeniaca) ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung der EU. Im Naturpark Jauerling-Wachau hat der Verein „Wachauer Marille“ seinen Sitz. Die Wachauer Marille wird in den Naturparkgemeinden Aggsbach, Emmersdorf, Mühldorf, Maria Laach und Spitz angebaut.

Weberbartlapfel

Beim Weberbartlapfel (Malus domestica) handelt sich um eine alte Apfelsorte. Der starkwüchsige Baum kann bis zu 100 Jahre alt werden und blüht Ende April. Anfang bis Mitte Oktober können die Äpfel geerntet werden. Die Schale ist grünlich-gelb und dunkelrot gestreift.

Der Weberbartl-Apfel ist im Naturpark Obst-Hügel-Land eine regionaltypische alte Apfelsorte, die vor allem in Streuobstwiesen und bäuerlichen Obstgärten angebaut wird. Die Sorte wurde nach Bartholomä Reiter vom Weberhaus in St. Marienkirchen benannt, da dieser die Sorte herangezogen und weiterverbreitet haben soll.

Wild-Birne

Manchmal mächtig, ein andermal schmächtig

Die Wild-Birne oder Holz-Birne (Pyrus pyraster) tritt auf tiefgründigen, basenreichen und frischen Standorten häufig als ansehnlicher, kräftig bewurzelter Baum auf. Die Krone ist in dem Fall rundlich mit vorwiegend aufgerichteten Ästen. Auf trockenen und armen Standorten, die ihr nicht zusagen, wächst sie nur buschförmig mit einer unregelmäßigen und sperrigen Krone.

Ein Einzelgänger mit Vorliebe für Licht

Die natürliche Verbreitung der Holz-Birne ist auf Eichenmischwälder und den Ulmen-Eichen-Auenwald konzentriert, in denen die Wildbirne nur eingesprengt und mit geringen Anteilen vorkommt. Der Birnbaum ist eine Licht- bis Halblichtbaumart, deswegen gedeiht er in der Unterschicht lichter Wälder und bevorzugt an Waldrändern. Gegen Frost und Hitze ist er weitgehend unempfindlich.

Wildarten und ihre halbwilde Verwandtschaft

Bedingt durch eine geänderte Waldbewirtschaftung sind einst weitverbreitete Arten, wie auch unsere Holz-Birne oder der Holz-Apfel, sehr selten geworden. Verstärkt wird der Effekt dadurch, dass verwilderte, nahe verwandte Kulturpflanzen ihren Platz einnehmen und sie aus der eigenen Sippschaft Konkurrenz bekommen. Da besonders die „modernen“ Obstgehölze durch Hybridzüchtungen entstanden sind, splittern sich ihre Nachfahren auf und zeigen dabei wieder urtümliche Wildpflanzenmerkmale, die an der Kulturpflanze längst verschwunden schienen. Dazu gehören die geringe Fruchtgröße, starker Gerbsäureanteil, Sprossdornen und ähnliche Anpassungen an eine Welt voller Konkurrenz und Fressfeinde. Es ist daher nicht immer leicht, die Wildarten von ihren Kulturpflanzen-Verwandten und deren Abkömmlingen zu unterscheiden. Ein Grund mehr, warum die Früchte der letzten Holz-Birnen im Naturpark Almenland besammelt und die daraus gezogenen Nachkommen zu einer Bereicherung der Naturparklandschaft und als Nahrung für Wildtiere wieder ausgepflanzt werden. Die Kulturbirnen sind in mehreren Wellen nach Mitteleuropa gekommen. In der ersten Phase (vorrömisch und römisch) wurden sehr kleine Sommerbirnen zu uns gebracht. Im Mittelalter waren es vorwiegend hochwüchsige Mostbirnen-Arten, die ausgepflanzt wurden. Im 19. Jahrhundert setzte die wissenschaftlich organisierte Pomologie ein und bescherte uns zahlreiche großfrüchtige Birnensorten, in die zur besseren Winterhaltbarkeit vorderasiatische und mediterrane Birnenarten eingekreuzt wurden. Kulturbirnenabkömmlinge aus der letzten Gruppe sind meistens an der starken Wüchsigkeit, den kräftigen Trieben und den großen Blättern erkennbar. Der Gerbsäuregehalt der Früchte ist kein sehr selektives Merkmal, da ja auch die Mostbirnen (keine Holzbirnen-Abkömmlinge!) stark zusammenziehend wirken.

Zirbe

Der Nadelbaum wird bis zu 25 m hoch und kann bis zu 1000 Jahre alt werden. Die biegsamen 5 – 11 cm langen Nadeln stehen in 5er Büscheln. Die jungen Zapfen sind blauviolett und sehr harzig, später werden sie zimtbraun und bis 8 cm lang.

Die Zirbe (Pinus cembra) ist ein Baum des alpinen Hochgebirges und der Waldgrenze. Ihr Holz ist ein attraktives Bau- und Möbelholz sowie Schnitzholz. Ihm wird eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt (z.B. blutdrucksenkend). Reife Samen (Zirbelnüsse) können verzehrt werden. Aus den unreifen Zapfen wird durch Ansetzten der Zirbenschnaps gewonnen.